|

| Avant de partir en boîtes / Before clubbing ©Sylvain Desmille |

|

| Caroline ©Sylvain Desmille |

|

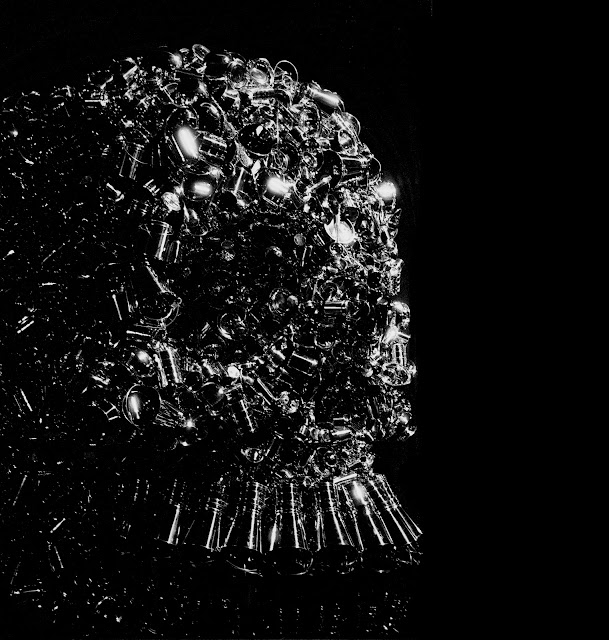

| Parfois, il est préférable de photographier le dos, mais j'aime bien la dynamique des perles du collier. ©Sylvain Desmille |

IL EST POSSIBLE DE TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT LE LIVRE AU FORMAT PDF

SOIT VIA GOGGLE DRIVE AU LIEN SUIVANT:

UNE NOSTALGIE PAR SYLVAIN DESMILLE (GOOGLE DRIVE)

SOIT VIA LE SITE SUISSE GROSFICHIER (POUR UNE DURÉE DE QUINZE JOURS)

UNE NOSTALGIE PAR SYLVAIN DESMILLE (GROS FICHIER)

NOTA BENE

Une nostalgie fait partie de la série "Les adieux".

Le livre se compose de plus de 300 photographies. Il est au format A3 Paysage, afin de mieux voir les images. Il est préférable de le consulter sur un ordinateur.

Les photographies insérées dans ce blog ne font pas partie du livre, mais elles le complètent.

Il présente des portraits de Claudine Drai, Angélique Kidjo, Hugo Marsan, Jean Ristat, Félicien Vidé, Jérôme Pacman, Miss Tic, Gianni Burattoni, Michel Houellebecq, Agathe Gaillard et bien d'autres que j'ai eu l'occasion de rencontrer ou avec lesquels j'ai été amis au long et au cours des années 1990. Nombreux sont également ceux dont je n'ai pas fait le portrait, mais ils restent auprès de moi en pensée.

La préface évoque le film Nostalghia d’Andréï Tarkovski. Il est possible de le voir jusqu'au 31 octobre 2023 en replay sur la plateforme France TV au lien suivant:

Nostalghia d’Andréï Tarkovski sur France TV

|

| Je ne me souviens plus de son nom, mais voilà deux ans, je l'ai vu dans une publicité italienne ©Sylvain Desmille |

|

| Félicien Vidé ©Sylvain Desmille |

|

| Hugo Marsan ©Sylvain Desmille |

PRÉFACE.

J’étais encore adolescent lorsque les membres du club de poésie auquel je participais me demandèrent de résumer l’avant-dernier film d’Andréï Tarkovski que je venais de voir dans un cinéma d’Art et d’Essai - forcément. Le film était en effet réputé doublement poétique. D’abord, l’acteur principal Oleg Yankovski interprétait le rôle d’un poète russe, Andreï Gortchakov, venu en Toscane pour tenter de comprendre pourquoi, au XVIIIe siècle, son compatriote, le compositeur Pavel Sosnovsky s’était suicidé à son retour d’Italie en Russie . Ensuite, le film était ponctué - à la manière des cailloux du petit Poucet - de séquences oniriques mêlant rêves et souvenirs, sans que l’on discerne qui des deux était l’insecte prisonnier dans l’ambre. En fait, tous les tableaux de ce film composés comme un poème. Certes, il existait bien une sorte d’intrigue, mais précisément dans tous les sens du terme… et c’était bien cela le problème. Il associait une sorte de liaison amoureuse à une combinaison de relations secrètes, « intrigantes », à la manière d’une boussole qui, au lieu d’indiquer le nord, conjuguerait un jeu de forces magnétiques pour nous en éloigner. Difficile de résumer toute cette complexité en une phase Je me lançais: « C’est l’histoire d’un homme qui essaie de traverser une piscine avec une bougie allumée. »

Bien des années plus tard, je me rends compte d’une part qu’iil faut vraiment être adolescent pour fréquenter les clubs de poésie des bibliothèques municipales de banlieue (mais bon, la directrice nous avait attribué comme il se doit un micro local, dans une réserve sise sous les combles, mansarde typique « bohème ») et d’autre part, réflexion de plusieurs décennie faite, je trouve que mon résumé du film était assez juste au final. Partial et incomplet, certes, mais assez juste.

Éprouver de la nostalgie, c’est vraiment ça: tenter de traverser une piscine avec une bougie allumée. Au début, la piscine est vide, mais plus on avance et plus l’eau monte, au niveau des mollets, des genoux, jusqu’aux cuisses. Le rythme du coeur s’accélère. On appréhende, on anticipe. Quand elle arrive au niveau du nombril, on commence à contracter sa respiration. En plus, il faut veiller à ce que la bougie reste allumée, en protégeant la flamme avec la paume de sa main - la sur-veiller en permanence et en imminence. Lorsque l’eau monte jusqu’à la poitrine, c’est instinctif, on commence à marche sur la pointe des pieds. Puis déferle cette peur panique, de la marche et de la nage, les genoux hauts à l’image du coureur sur les céramiques grecques antiques, enjambant ce mur d’eau produit par votre propre mouvement.

Mais il n’y a jamais de morale à cette histoire. A la fin, le flambeau de la statue de la Liberté se retrouve toujours sous les eaux. Et si par chance, par hasard, vous parvenez à atteindre l’autre bout de la piscine avec la bougie toujours allumée, votre joie, votre satisfaction, votre surprise suscitent un tel emballement que votre coeur débordé lâche , jusqu’à ce que le seau tombe au fond du puits - et splash ! - sans qu’il vous ait été possible de rattraper la corde qui s’y rattache au vol. Sa chute correspond exactement au temps que vous mettez alors à mourir.

Malgré mes nombreux voyage en Italie, je ne suis jamais allé à Bagno Vigogni, ce petit village de Toscane, perché au coeur du val d’Orcia, près de Sienne. C’est là que fut tournée la scène de la piscine dans le film de Tarkovski. La place centrale est occupée par un immense bassin de récupération d’eaux surnommé dans les temps antiques « Le bain des Nymphes » avant d’être baptisé au Moyen-Âge « Les bains de sainte Catherine ». Je me dis qu’un jour ou l’autre une intrigue m’y conduira. Peut-être que je le traverserai alors en tenant une bougie allumée.

* * *

Étymologiquement, nostalgie a été construit artificiellement à partir de deux noms communs en grec ancien. D’une part, νόστος, nóstos, signifie le retour chez soi mais aussi l’arrivée (l’action d’arriver) dans un pays, autrement dit à la fois le chemin et le cheminement que l’existence d’un chemin implique. D’autre part, ἄλγος, álgos, signifie la souffrance, en tant que douleur physique - ce souffle au coeur qui éteint la bougie chaque fois qu’il s’emballe. Le terme nostalgie traduirait donc une sorte de « mal du pays », cette douleur mentale suscitée par un éloignement spatial et/ou temporel. Nostalgie des soldats contemplant les flammes des foyers au pied des muraille de Troie. Nostalgie d’Ulysse incapable de rejoindre Ithaque. Vraiment ?

La représentation d’un Ulysse assis sur son rocher, le regard perdu vers l’horizon est surtout une interprétation du poète Charles-Marie Leconte de Lisle. Elle exprime plus la nostalgie du chef de file du mouvement Parnassien au XIXe siècle qu’il ressentait envers les temps antiques. Ulysse éprouve moins le regret de sa vie passé auprès de sa femme que le besoin - la nécessité - de retourner à Ithaque pour reprendre le contrôle de son royaume.

L’oeuvre d’Homère n’est pas nostalgique, pas plus qu’elle n’était destinée à susciter de la nostalgie. La guerre de Troie renvoie à un épisode du passé, pas à un âge d’or. D’ailleurs, l’une des caractéristiques - l’un des pouvoirs - du poème épique est de replacer l’auditeur dans l’action, πρᾶξις, praxis1 en Grec, de le placer au coeur des combat, aux côtés des héros, dans leur tête. L’aède ne raconte pas une histoire, il fait advenir l’histoire, hic et nunc, faisant de chaque mot la tesselle d’un être de chair et de chaque vers l’avènement de l’événement. Comme dans le théâtre antique.

|

| Ex voto ©Sylvain Desmille |

|

| Jean Ristat ©Sylvain Desmille |

|

| Cool session ©Sylvain Desmille |

|

| "Il neigeait en ce temps là ma Bonne Dame" ou "On ne peut pas toujours être performant" ©Sylvain Desmille |

En réalité, les Grecs - et les Romains - sont mélancoliques mais pas nostalgiques. D’ailleurs, si sa pseudo étymologie sonne latine, le nom « nostalgia » n’a jamais fait partie du vocabulaire romain.

Le mot « Nostalgie » apparaît au XVIIe siècle, en 1688 exactement2. Il a alors une connotation médicale. Il caractérise un état de troubles psychiques, semblable à la dépression, suscité par un changement de situation. Sa dimension émotionnelle s’impose au XIXe siècle avec les courants romantiques. Il s’agit encore d’un simple regret, d’un état d’âme. La nostalgie révèle une insatisfaction entre un avant et un après. Elle devient le marqueur des sociétés qui se transforment radicalement, politiquement (révolution française), économiquement (révolution industrielle) et socialement (passage des sociétés d’ordre aux sociétés de classes). La nostalgie devient co-substantielle à la notion de progrès, d’évolution et de révolution. Elle en est le contre-champ. Elle cristallise la permanence en opposition au mouvement.

A partir du XXe siècle, mondialisation oblige, la nostalgie renvoie de moins en moins une dimension spatiale. A l’inverse, plus l’histoire s’accélère et plus la nostalgie exprime le désir d’un retour dans le passé. Elle dresse l’état des lieux de lieux qui n’existent plus ou qui n’ont jamais existé mais qui auraient pu (ah, l’optatif à l’aoriste second des anciens Grecs!. On passe du « mal du pays » au « bon vieux temps ». Le regret prend alors des allures de remords (le fait q’on n’a rien fait pour que rien ne change) et cristallise un profond sentiment de perte.

Cette nostalgie est surtout le fait des sociétés vieillissantes, d’autant plus quand la jeunesse des populations désormais âgées fut une période de croissance, d’abondance, de progrès et de sécurité. Le délabrement des corps de moins en moins actifs et attractifs exacerbe le regret d’un âge d’or qui n’est en réalité que celui du corps vif, de sa propre jeunesse perdue. La maladie d’Alzheimer se balance au dessus de nos têtes comme l’épée de Damoclès présent à l’entre-deux de chaque tic-tac de la pendule électrique. La nostalgie s’avive et se ravive dès qu’on évoque cette possibilité de tout oublier.

Ce sentiment de perte est physique et mental, idéologique aussi, même si les références aux valeurs ou aux situations passées sont souvent non objectives, elle révèlent un mal-être au regard de la situation présente. D’où la nécessité de déconstruire cette reconstruction, surtout lorsque la nostalgie nourrit les doctrines passéistes des néo-conservateurs (des nouveaux vieux).

Au XXIe siècle, depuis la chute du Mur de Berlin, ce phénomène a pris une nouvelle tournure. La nostalgie est devenue culturelle voire existentielle. On cherche de moins en moins à créer du nouveau qu’à remixer ou à plagier l’ancien (c’est également le cas de l’intelligence artificielle). On compose de nouvelles chansons « dans l’esprit de », et plus encore on fait des remakes des anciens tubes, en se les « accaparant », afin de proposer une version souvent a contrario de l'oeuvre initiale désormais elle-même considérée comme une version (rabaissée au rang de version). Il s’agit moins de créer que de (ré)interpréter - comme si l’interprétation se situait au même niveau que l’oeuvre originelle (et non plus originale). On utilise - on s’approprie - des oeuvres connues du plus grand nombre (et qui peuvent susciter une certaine nostalgie, donc constituer un acquis, un intérêt) pour « les moderniser » c’est-à-dire susciter une nouvelle notoriété en espérant détrôner l’ancienne version en réduisant là néant a nostalgie qu’elle suscitait.

|

| Sans titre ©Sylvain Desmille |

|

| Techno in rave ©Sylvain Desmille |

|

| Jérôme Pacman ©Sylvain Desmille |

|

| En fanfare ©Sylvain Desmille |

Cette nouvelle culture du retraitement est paradoxale au point d’en apparaître schizophrène. D’un côté, on a besoin de références mais de l’autre tout le but est de les faire oublier. La contestation de la culture dite classique (commune au plus grand nombre) accusée désormais d’entretenir un savoir élitiste car acquis et non inné favorise ce retraitement incessant. Ce que l’on appelait hier encore le Savoir se réduit désormais à une base de données, non acquises mais consultables, dans laquelle on pioche et que l’on recombine au mieux de manière personnelle soit en les copiant-collant, soit en les paraphrasant. Les plus malhonnêtes n’en indiqueront même pas la source ou pire diront qu’ils sont à l’origine de cette découverte. L’inculture voulue, organisée (plus besoin de faire l’effort d’apprendre, de connaître, de structurer son cerveau puisque tout se trouve sur internet), le fait de ne pas savoir permet de donner à percevoir donc à concevoir comme nouveau (en tout cas contemporain) le plagiat d’une référence ancienne, que l’on a fait sienne, que l’on s’attribue parce que l’on s’est appropriée. Cette démarche n’est pas sans évoquer celle des colonisateurs. Mais ce n’est pas parce que l’on ne sait pas que telle ou telle chose a déjà existé qu’elle n’a pas existé. Avancer le contraire témoigne d’une profonde malhonnêteté intellectuelle. Il s’agit même d’une forme de négationnisme. Mais bon, dans la société des hypocrites où la posture a valeur d’arguments, l’absence de connaissances et de références est toujours un bon prétexte pour rejeter l’accusation de plagiat.

Dans les années 1950, 1960, 1970 les mouvements culturels et musicaux étaient incessants, souvent en opposition les uns aux autres, jamais en nostalgie. A chaque décennie correspondait son « son », son « style ». Depuis l’an 2000, difficile de définir quelle fut le son des années 2000, 2010, 2020 ni en quoi le son des années 2020 diffèrerait radicalement de celui des années 2000. Les deux grands courants des années 1990, le rap et la techno-electro, semblent perdurer sans jamais évolués fondamentalement, sinon en apparence mais pas en substance. Une fois, j’ai fait écouter à deux jeunes DJ super branchés un morceau de musique techno créé à Chicago en 1993, et leur réponse enthousiaste fut de dire « Ouahh c’est totalement nouveau ». Mais non. A la télévision française, les émissions ne cessent de revisiter le patrimoine musicale autour de décennie-phare ou d’année emblématique. Les émissions de télé-crochet promeuvent la ré-interprétation de tubes anciens.

Cette tendance à tout présentifier, de tout considérer à l’aune de sa propre présence est l’une des caractéristique de notre monde contemporain. Les événements du passé sont rejugés en fonction des considérations actuelles, en évitant de les replacer dans leur contexte.

Cette démarche profondément anti-historique3 est aussi anti-nostalgique, ce qui la rendrait dès plus intéressante si elle restait aussi totalement objective. Mais ce n’est pas toujours le cas. Réinterroger l’Histoire peut être aussi une réinterprétation subjective et idéologique donnant lieu à des manipulations, à l’instar des théories complotistes qui considère leur « vérité » comme étant La vérité. A dire vrai, cela ne poserait pas de problème à partir du moment où l’utilisation de données historiques à des fins de démonstration idéologique serait clairement exposée. Mais cela impose une certaine rigueur et honnêteté intellectuelle.

* * *

|

| Notre Dame ©Sylvain Desmille |

|

| King of the world ©Sylvain Desmille |

|

| This is our world ©Sylvain Desmille |

Les photographies de ce livre sont empreintes d’une nostalgie apaisée, sans regret ni attache. Elles témoignent juste d’une époque aux allures de point de bascule - passage et jonction entre photos argentiques (ce qui les rend de facto « nostalgiques ») et numériques, entre le monde bipolaire de la Guerre froide et celui multipolaire de la mondialisation. Personnelles (mais pas individuelles), elles rendent compte d’un état d’âme en train de se forger à coups d’états de conscience, celui d’un adolescent et d’un jeune homme dans les années 1990. Chacune de ces images le documente sans être pour autant documentaire. Je les perçois plus comme une sorte de paysage, d’atmosphère, d’ambiance. Subjectives à l’objectif. Elles présentent un état partial car partielle. Elles sont une sorte d’autoportrait mais sans miroir, systématiquement tournés vers les autres.

Ces photographies collectent l’anodin, le non visible ce que d’habitude on ne prend pas en photo, car sans histoire. Elles se situent au contre-champ de tout événementiel. Elles ne disent rien de la chute du Mur de Berlin qui déclencha l’effondrement de l’URSS. Elles n’analysent pas les théories en vogue sur la fin de l’Histoire alors que les contredisaient les guerres en Ex-Yougoslavie et le génocide Rwandais ou encore la vraie fausse conversion de la Chine au modèle capitaliste. Et pourtant, elles les évoquent par porosité et capillarité. On ne prend pas les mêmes photos après avoir vu à la télévision les images des massacres perpétrés par les Serbes ou les Hutus. En tout cas c’était le cas dans les années 1990.

L’assemblage de ces photos construit une auto-fiction documentaire - que chacun peut entendre (le côté documentaire) et à laquelle il peut s’identifier (le côté fiction). Souvent, leur seule ambition est de faire entendre un silence (il est vrai que les rues à l’époque étaient bien moins fréquentées qu’aujourd’hui).

Dans les années 1990, personne (hormis quelques professionnels) n’avait un appareil photo en permanence sur lui, par ailleurs souvent lourd et encombrant. Quand on en prenait un, c’était à dessein, pour immortaliser une célébration, ses vacances, sa famille - autrement dit créer un médium à souvenirs. Il s’agissait de capter un événement exceptionnel ou de réaliser un travail. Avoir en main un appareil photographique restait une exception. A cela s’ajoutait les coûts assez importants de la pellicule, de son développement et des tirages. On ne prenait pas une photo pour rien. Et lorsqu’on sortait de chez soi l’appareil en main, c’était précisément pour prendre des photos, à dessein. Faire de la photo participait d’une démarche, d’une volonté, pas forcément artistique.

A cet égard, je m’aperçois aujourd’hui des nombreux manques. La vie nocturne est quasi absente alors qu’elle occupait une part importante. Mais bon, difficile de s’amuser et de danser en portant un appareil photo au Boy puis au Queen, au Pulp et au Scorp, au Palace en haut et au Kit-Kat en bas, au Rex, au Fort de Champigny et à la piscine Molitor… Je connaissais un mec qui venait en club avec un Nikon, mais il assistait plus qu’il ne participait à la soirée et jamais on ne le voyait se déhancher sur le podium.

|

| King du Queen ou queen du king ? ©Sylvain Desmille |

|

| Quand on passe à Passy ©Sylvain Desmille |

|

| David côté face ©Sylvain Desmille |

|

| David côté dos ©Sylvain Desmille |

|

| Les années 1990 sont aussi et encore des années Sida ©Sylvain Desmille |

L’actualité est également singulièrement absente. Pourtant les années 1990 furent une époque de grands bouleversements idéologiques, géopolitiques et géo-économiques, sources de grandes violences, de génocides (en ex-Yougoslavie comme on disait à l’époque, et au Rwanda) et d’oppressions. C’est le début de la révolution informatique. C’est une décennie où le SIDA reste mortel. Pourtant tous ces événements, ce mouvement de l’histoire, semblent hors-champ. Et à dire vrai, ces photographies m’apparaissent aujourd’hui plus comme leur contre-champ, leur négatif (au sens photographique du terme) plutôt que leur négation. Elles expriment une recherche d’apaisement, un désir de se libérer d’un climat à la fois très stimulant et en même temps très oppressant. C’est aussi une raison pour laquelle il m’apparaît nécessaire de les présenter. Notre époque semble en effet avoir un besoin urgent d’apaisement, c’est-à-dire de sollicitudes, de consensus (et non de compromis, mot utilisé systématiquement dans les médias). Les radicalités (souvent justes tant qu’elles restent transitoires) sont l’expression et la manifestation d’un état d’urgence mais elles n’y répondent pas.

Ces photographies présentent de très nombreux portraits. Ils étaient souvent réalisés au cours de séances, en extérieur, avec des amis, des potes, jeunes comme nous tous à l’époque mais qui ont bien vieilli aujourd’hui - et je perçois leur nostalgie quand ils s’y redécouvrent, pas leur regret. En réalité, ces portraits ne représentent plus personne aujourd’hui, même si souvent j’ai l’impression qu’ils ressemblent à beaucoup de jeunes d’aujourd’hui.

Sylvain Desmille©

1. Dans La métaphysique et l’Éthique à Nicomaque, Aristote oppose la praxis à la poíēsis (la poétique). La praxis a une finalité interne à l'action, non séparable de l'action : « Le fait de bien agir est le but même de l'action. » (Ethique à Nicomaque, VI, 5). Il la définit comme l’ensemble des activités qui ne sont pas contemplatives mais immanentes, c’est-à-dire qui ne distinguent pas l’oeuvre de l’agent, à la différence de la poíēsis (et non de la poésie), c’est-à-dire du « faire » de la »fabrication » qui se réalise dans une oeuvre extérieure à l’artiste ou à l’artisan. Il s’agit là d’un point de vue moderne et d’un mode de penser typique du Ve siècle avant Jésus-Christ, qui ne correspond pas aux oeuvres composées par les aèdes trois siècles plus tôt, performance chantées in live, conjuguant praxis et poíēsis, oeuvre et poète, poème et récitation.

2 Le concept de « nostalgie » fut créé par un jeune médecin alsacien Johannes Hofer, dans la thèse qu’il présenta à l’Université de Bâle, et qui est en fait une reformulation ou une latinisation du Heimweh, le mal du pays des mercenaires suisses engagés par Louis XIV, torturé par le souvenir du Heimat, concept allemand très difficile à définir et dont la mélancolie est un essai de traduction.

3 L’histoire n’est plus analysée objectivement, en cherchant à se replacer dans la société étudiée, à son époque et non en fonction de la nôtre, à l’aune de ses instruments critiques et en tenant compte de ses connaissances, en intégrant ses références culturelles. L’histoire n’est plus celle de l’Autre, mais devient celle de soi jugeant l’Autre, politiquement, et culturellement, idéologiquement et religieusement. C’est un peu comme si les sociétés pré-chrétiennes étaient jugées et condamnées au nom et en vertus des dogmes chrétiens postérieurs. D’une certaine manière, cette déconstruction est anti-nostalgique. Les générations passées sont sommées de rendre compte aux générations actuelles. En réalité, cette démarche confère une dimension morale à a nostalgie, en opposant la mauvaise histoire qui ne devrait jamais susciter de nostalgie à la bonne histoire dont il est possible d’être nostalgique.

|

| Autoportrait ©Sylvain Desmille |

ENCART

Christophe fut l’un de mes premiers béguins, un de mes premiers crushes comme on dit aujourd’hui. L’utilisation de ce terme anglais est assez singulier. Crush signifie en effet « écraser » au sens le plus concret du terme, à savoir « concasser », « piler », « écrabouiller », « broyer », « pulvériser ». Substantiver, il désigne par extension la « foule » comme « masse » ou plus « précisément « la cohue ». En fait, c’est l’application de rencontres Happn qui, depuis 2014, a contribué à populariser le terme jusqu’à en changer totalement le sens. Un crush désigne désormais une personne sur laquelle on a jeté son dévolu - on a flashé - d’abord pour une question d’attirance physique mais avec laquelle on a envie d’approfondir la relation mais en général sans jamais avouer ses sentiments - de loin. Le crush n’est qu’un avatar et un plagiat (on dit de nos jours une « actualisation » « une revisitation ») de l’amour fantasmé romantique, forcément « innocent » car « unilatéral ». C’est un désir sans risque de relation sexuelle. La croyance immature d’être aimé parce qu’on aime. La fascination d’un ou d’une fan envers un jeune chanteur dont on hurle le nom dans la cohue et la foule (crush) qui l’acclame au concert au point de finir écraser (crush, crush baby).

C’est pourquoi je préfère le mot « béguin », pourtant déjà plus que désuet à mon époque. Son étymologie est double. Il dérive de l’ancien français « beguer » qui signifie « parler confusément », quand on essaie de dire en s’emmêlant les pinceaux au risque de trébucher, au point d’apparaître comme un sot, voire un niais (et il est vrai que ceux qui éprouve le béguin sont souvent des puceaux désireux d’être déniaiser - crush, crush, baby). Le mot évoque aussi la coiffure religieuse portée depuis le XIIe siècle par les béguines - du nom d’un couvent fondé au XIIe siècle par Lambert le Bègues près de Liège. La coiffe désigne celles qui sont soumises aux règles monastiques mais sans avoir encore prononcées leur voeux. Porter ce capuchon signifiait alors qu’elles se donnaient aveuglement, corps et âme, à leur dieu. L’expression revient en force au XVIe siècle, mais dans son sens contraire. « Avoir le béguin à l’envers » désigne l’amour profane, le désir sexuel, le soupirant qui a le coeur et la tête (les hormones) tout chamboulé. Au XIXe siècle, le terme fait parti de l’argot des maison-closes et désigne le client qui s’amourache d’une prostituée ou inversement.

Ces photographies ont été prises alors que je venais de lui révéler mes sentiments à son égard. On y discerne la gêne, la confusion, l’envie de ne pas être trop brusque - de me faire mal - tout en prenant soin de prendre ses distances et la poudre d’escampette. S’installe alors un silence, intense, palpable, pour dire « non, pas question ». Alors, comme tout avait été dit, puisqu’il n’y avait plus rien à dire, j’avais pris mon appareil photographique. C’était la première fois que je confiais clairement mes sentiments à un garçon.

La photo ne retient que cet instant. Après, bien sûr, chacun a dit à l’autre « qu’il comprenait », puis nous nous sommes quittés « bons amis », et nous nous sommes mêmes croisés « comme si de rien n’était », et passé trois semaines nous ne nous sommes plus revus. Plus jamais. « Crush, crush baby ».

Dans les années 1990, j’ai fait beaucoup de portraits. En fait, l’expression consacrée est assez inappropriée. Je n’ai pas fait des portraits, à la manière d’un faire image, d’une mise en scène souvent très éloignée de la réalité. J’ai plutôt essayé de faire de chacun de ces portraits un état de conscience, rendant compte au plus juste de la personne à l’époque où je l’ai photographiée, de manière assez documentaire. Des années plus tard, elles ont conservé cet objectif. Au point qu’il n’est pas nécessaire de connaître la personne pour en examiner le portrait et apprendre à la connaître.

A partir des années 2000, la donne a changé avec l’arrivée des smarphones et la culture du selfie. On fait de moins en moins de portraits. Le regard est plus désormais vers soi que vers l’autre. Et d’ailleurs, depuis que l’auto-portrait est devenu un ego-portrait, depuis que les filtres travestissent la réalité afin de donner à chacun la possibilité de se montrer non tel qu’il est mais tel qu’il se voit, se perçoit, se fantasme, faire le portait de quelqu’un est de plus en plus difficile. Tout de suite, il se campe dans le faire-image. La posture (l’imposture) remplace la pose à l’instar des portraits anciens. Le paradoxe est que chacun se veut singulier et original, mais à la condition de se conformer aux modèles de références (ceux des algorithmes qui déterminent quels portraits - quelle Image -doivent être mis en avant et ceux qui doivent être éliminés.

|

| J'étais très doué pour tirer les cartes ©Sylvain Desmille |

LÉGENDE DES PHOTOS DU LIVRE

Au final, traverser une décennie, c’est se rappeler quelques bon moments et à quelques amis. Toutes ces photographies ne disent pas la chute du Mur de Berlin qui enclenche et déclenche l’effondrement de l’URSS, les théories sur la fin de l’Histoire contredites par les guerres en Ex-Yougoslavie et le génocide Rwandais, la vraie fausse conversion de la Chine au modèle capitaliste…

Ces photographies se situent au contre-champ de tout cet événementiel. Elles se construisent et s’élaborent à la manière d’une fiction documentaire - que chacun peut entendre (le côté documentaire) et à laquelle il peut s’identifier (le côté fiction). Souvent, leur seule ambition est de construire du rien, de faire entendre un silence (il est vrai que les rues à l’époque étaient bien moins fréquentées qu’aujourd’hui). De construire une narration de silence en silence (pas en non-dit). Et si le propre d’une photographie n’était pas de faire de l’image - de se concevoir et percevoir comme un faire-image - mais de cristalliser un état de conscience, de le susciter pour les plus réussies ?

Difficile de ne pas reconnaître dans le regards de tous ceux qui ont été portraitisés un peu de cette lumière propre aux années 1990. C’est sans doute quelque chose d’impalpable, d’ineffable, et qui n’a rien a voir avec la technique photographique (ce n’est pas parce qu’on utilise une chambre photographique du XIXe siècle que l’on refait une photo du XIXe siècle). A chaque décennie son regard, son truc.

C’est pourquoi il m’est apparu honnête d’indiquer qui est qui. Mais j’ai une mauvaise mémoire des noms. Parfois, je n’ai gardé que le souvenir d’un nom ou d’un prénom. En revanche, je me souviens généralement de chaque instant passé ensemble - c’est mon côté HPI. C’est pourquoi j’ai rappelé dans les légendes qui suivent quelques anecdotes.

SD

Page 25. Hugo Marsan. J’avais envoyé des textes au magazine Le Gai Pied. Hugo m’avait aussitôt proposé de les publier dans la rubrique « culture ». C’était de longs papiers, de 14 à 16 feuillets. Au bout de trois-quatre publications, comme nous ne nous étions jamais vus - je crois que l’on communiquait encore par courrier - il me proposa de le rejoindre à une lecture qui avait lieu dans le XVIIIe arrondissement. A la sortie, je me présente à Hugo, complètement interdit de surprise. J’avais seize ans et il pensait que vue la maturité d’écriture, à ses yeux, je me devais d’en avoir trente de plus. Nous ne nous sommes plus perdus de vue, du moins jusqu’à la brouille avec Jean Ristat et la revue Digraphe et sans que j’en sache la raison. Hugo était un écrivain de talent, critique littéraire dans le journal Le Monde. Il m’a manqué. Il me manque.

Page 33. Laurent Fiat (celui avec la casquette). Le problème avec les jeunes gens, quelques soit l’époque, c’est que lorsqu’ils vous avouent leurs rêves et qu’ils ne parviennent pas à les réaliser, vous devez un témoin gênant, la preuve vivante de leurs illusions, de leur déception et de leur échec. Une frustration d’ego comme la feuille roulée en boule. Pourtant, il n’y a nulle honte. Rares sont les garçons à devenir archéologues, vétérinaires ou pompier. Laurent voulait devenir artiste. C’était déjà tendance. Pourtant, il avait quelques qualités en ce domaine. Mais être prometteur ne suffit pas à tenir ses promesses. D’après ce qu’on m’a dit, il disposerait aujourd’hui d’un espace qu’il louerait aux jeunes artistes. Auto-exposition comme on parlait d’auto-édition. C’est tendance. On essaie de toujours tirer un profit de ce dont on a tiré la leçon… Tous mes voeux l’accompagnent.

Page 41. Félicien Vidé. J’adorais quand Félicien me prenait entre ses bras et me soulevait. Cette impression de ne plus toucher terre. Littéralement. Puis il me reposait tout doucement. Il était comme cela, Félicien. Une bulle de jovialité et de délicatesse… A l’époque, il fabriquait des sortes de mobiles, un peu à la Calder, tout en finesse, légèreté et précision. Les fils de métal dessinaient les contours de mondes imaginaires dès qu’ils entraient en contacts avec l’air ou sur la pointe des pieds pour atteindre l’espace. Funambules avec un petit vélo dans la tête, ses sculptures étaient un peu à son image. L’autre jour, alors qu’il faisait prendre l’air à ses enfants, il m’a envoyé par MMS une photo prise depuis l’escalier de Montmartre, celui juste devant l’immeuble où j’habitais. L’ici d’avant au maintenant. C’était une jolie attention. Car nous ne sommes pas restés en correspondance, sinon de silence en silence uni par ce trait d’union. Félicien et moi nous avons toujours été en promenade.

Page 43. Le DJ Jérôme Pacman. Dans sa biographie Wikipédia, il évoque son entretien avec Jean Ristat dans la revue Digraphe, « la première approche sérieuse qui ira de facto à l'encontre de la diabolisation médiatique ambiante » dixit. Mais il oublie de dire que c’est moi qui fut à l’origine et le maître d’oeuvre de tout le numéro, et que j’ai entièrement (ré)écrit leur entretien partir des notes que Jean m’avait confiées… Ce pourquoi je me suis senti un peu blessé, non par orgueil (quoique) mais parce que ce n’était pas totalement juste. Et vue toute l’énergie que j’avais dû développer pour que le numéro « Techno » puisse paraître - car ce n’était pas une affaire gagnée par avance (et à cet égard, je dois rappeler le soutien de Béatrice Durupt). La proximité excuse-t-elle le fait de ne pas dire toute la vérité, fut-ce par omission ? Nous nous connaissions Jérôme et moi depuis 1990. De mémoire, je crois me rappeler que c’est d’ailleurs pour la sortie du fameux numéro de Digraphe que je lui avais proposé cette séance photo. Elle ne m’a pas laissé un souvenir inoubliable - ce pourquoi je m’en souviens très bien. Jérôme était un DJ de la scène house et techno un peu connu. Je sentais qu’il cherchait à contrôler son image en se donnant en Image, à imposer sa posture en prenant la pose. Mais ce faire image ne m’intéressait pas. A deux ou trois reprises, j’ai pu cependant saisir Jérôme à l’interstice. J’y perçoit encore le Jérôme d’antan. Son père nous avait obtenu une entrevue avec Yves Mourousi, un présentateur vedette du Journal télévisé… un soir… chez lui. Nous voulions lui proposer un projet d’évènement electro-techno à Paris (une sorte de techno-parade) et obtenir son soutien voire sa caution afin de faciliter les discussions avec les autorités. Mais c’était le soir, et nous étions chez Yves Mourousi. Il nous écouta, attentivement, pendant au moins presque cinq minutes, puis nous proposa de nous détendre (il allait commander des pizzas, comme si, quand on est avec des « jeunes », il fallait toujours commander des pizzas pour « faire jeune »), puis en attendant, il nous proposa un plan à trois, franco, direct (il n’arrêtait pas de me dire que je lui rappelais un de ses amis mort du sida - sympa). Jérôme a décliné l’invitation, et donc moi aussi. Nous devions retrouvés son père pour dîner. « Pas grave, une prochaine fois. » « Pas de souci, on a qu’à remettre cela ». En partant, Mourousi semblait tellement triste qu’on aurait pu lui donner notre cul et / ou notre bite sans confession, juste par pitié très catholique. Mais bon, grâce à Jean Ristat je connaissais cette tactique propre aux hommes de leur génération. Je ne sais pas pour Jérôme, mais moi je n’ai plus revu Mourousi.

Page 71. Félicien Vidé.

|

| Jean Ristat ©Sylvain Desmille |

Page 78. Jean Ristat, poète. C’est en poussant la porte de la revue Digraphe aux éditions du Mercure de France que j’ai rencontré Jean Ristat. C’était un personnage fantasque, héritier de Louis Aragon, homosexuel notoire. Il usait des sentiments à des fins tactiques. Je l’ai toujours considéré comme un bon et vrai poète. Mais son goût pour les réseaux, les cavales et les cabales, les ressentiments savamment maintenus à petits feux, son goût pour les whiskies écossais ont souvent servis d’excuse à son éloignement de sa table de travail. Longtemps j’ai cru qu’il existait bel et bien une guéguerre secrète au sein de Gallimard entre lui et Philippe Sollers. Mais quand ce dernier m’a demandé d’être le maître d’oeuvre d’un numéro de l’Infini, je me suis rendu compte qu’elle n’existait que dans la tête de Jean Ristat. En fait Ristat et Sollers appartenaient à la même génération. Leurs comportements me rappellent un peu celui de Nicolas Sarkozy, ce besoin d’affection jusqu’à l’affectation, cette appétence à valoriser la sensibilité - et la sensiblerie - plutôt que les sentiments, à toujours exiger des preuves d’amour mais s’en en manifester pour autant. Mais bon, Digraphe fut une expérience magnifique et très formatrice, que ce soit pour le meilleur et le pire, un moment fort, créateur et dévastateur, une véritable aventure intellectuelle. Mais bon, la gratuité (le bénévolat) n’a plus de valeur lorsqu’elle se fonde sur l’exploitation. A mes yeux Digraphe et Jean Ristat représentent le dernier âge du papier avant internet.

Page 84. David.

Page 94. Jean Ristat et Geneviève Clancy. Geneviève me terrifiait. Ses avis, ses positions étaient tellement tranchées. Et quelle violence ! Mieux valait être dans ses petits papiers. Sauf que ses petits papiers étaient des papiers d’Arménie: elle y mettaient le feu pour vous regarder joyeusement vous y consumer - mais en dégageant une très bonne odeur. Geneviève me fascinait: nulle posture, nulle imposture, que des positions. Mais son intégrité n’allaient pas jusque’à l’intégrisme. C’est ce qui nous rapprochait. Pour ma part, je n’ai jamais été un fanatique, peut-être parce que la question de l’autre - me mettre dans la peau de l’autre - m’empêche de tout considérer d’un point de vue unique. Mais même si je n’étais pas toujours d’accord avec Geneviève, je l’admirais pour ses grandes qualités éthiques. L’une des seules parmi l’équipe à les manifester avec autant de rigueur et de vigueur, de passion.

Page 96. Thierry.

Page 97. Hervé Baudat. Il fut pour moi un ami parmi les plus proches et le traitre absolu, l’un des êtres que j’ai le plus aimés, vraiment, sincèrement, et que je méprise le plus désormais. Le meilleur et le pire. La quintessence du Faire Image et de la langue de vipère, d’après ce que Gianni Burattoni m’a rapporté. Un anti-honnête homme, qui joue l’humilité comme d’aucuns manifeste un un simulateur d’empathie, qui utilise l’Autre à ses seules fins personnelles, pour son intérêt propre. Sa complicité n'était en réalité que de la duplicité. En ce sens, il était plus un bon exemple de l’individu des années 1980 ou 2000, de l’arriviste dix-neuviémiste et du Millénium que celui qui incarnait l’esprit de la jeunesse des années 1990. Et je comprends que de ne pas être de son temps puisse expliquer son comportement, même si cela ne l’excuse pas. Cependant, grâce à lui, j'ai pu apprendre ce que c'était que la déloyauté, et cela m'a servi de leçon - dès que j'en perçois les signes, je fuis, immédiatement. Mais bon, il y eu de vrais bons et grands moments et nous avons traversé ensemble une grande partie des années 1990. Il adorait se faire photographier. A l’époque, j’avais pris pour de la connivence ce qui n’était en fait qu’une complaisance. Les portraits que j’ai réalisés de lui traduisent ma subjectivité et mon aveuglement dû à mes sentiments pour lui. Leur subjectivité constitue en soi une objectivité. L’honnêteté impose de rappeler ce contexte qui pour moi était alors celui d’une belle et redoutable amitié.

Page 99. Félicien Vidé.

Page 101. Pierre.

Page 112. Laurent Fiat.

|

| Laurent Fiat ©Sylvain Desmille |

.jpg) |

| Détail d'une oeuvre sans titre de Claudine Drai ©Sylvain Desmille |

Page 113-114. Claudine Drai, artiste. Nous habitions dans le même immeuble, chacun dans un parlement situé l’un au dessus de l’autre. J’ai suivi une grande partie de sa carrière, son décollage. Un soir elle a frappé à ma porte. « Regarde, je crois que j’ai trouvé un truc ». Elle venait de confectionner trois poupées en papier, qu’elle appellera par la suite ses « êtres », des « âmes ». Et effectivement, ces sculptures vont marquer un réel tournant dans sa carrière et être au seuil d’une notoriété nouvelle. Même si au fil des années je trouvais qu’elle parlait de plus en plus d’elle sous forme de « moi, moi, moi » (son besoin vital de se mettre toujours en avant, oppressant à force d’être omniprésent trahissait-il une crainte existentielle ?) j’ai toujours trouvé un très grand intérêt à ses oeuvres. Elles me frappent par leur puissance, je veux dire leur jeu de force, leur énergie, leur violence. A aucun moment, je ne les ai perçues comme apaisées - même si au gré de l’évolution on discerne une possibilité d’apaisement. C’est une oeuvre construite en ligne de crêtes et de failles, une explosion retenue, et comme saisie à ce saisissement. Nous avons réalisé un travail ensemble, elle à coups de mine de plomb et moi de tirages photographiques. Elle restera une figure amie et une artiste dont je trouve qu’il faudrait reconnaître l’importance.

Page 115-116. Christophe.

Page 130. Agathe Gaillard, galeriste. Si j’ai bien poussé par hasard la porte de la galerie Agathe Gaillard, tout ce que cela a entraîné en réduit singulièrement le côté hasardeux. Sans cette rencontre, ce livre même n’existerait sans doute pas. C’est en effet au long des nombreuses années où j’ai passé des après-midi assis sur le radiateur à accumulation qui servait de banquette dans cette galerie - les fesses au chaud l’hiver et au frais l’été - que j’ai appris la photographie, non pas la technique photographique, mais comment voir photographiquement. Ce fut un enseignement précieux, en rien théorique, d’approche et d’accroche, qui m’a moins formé que forgé, le marteau frappant le fer rouge plongé dans l’eau fumante puis à nouveau dans le brasier.

Agathe Gaillard fut la première à avoir ouvert à Paris une galerie n’exposant que des photographies, c’est-à-dire à les présenter et à les vendre comme des objets d’art. Cette révolution correspondait à une évolution qui débuta aux États-Unis dans les années 1930, pour finalement commencer à s’imposer en France une quarantaine d’années plus tard… Puis tout est allé très vite. Et ce fut une chance pour moi d’assister à ce nouvel élan et à tous ces débats avec ceux qui refusaient de reconnaître la photographie comme objet d’art ou encore, au sein des photographes, avec ceux qui refusaient de considérer comme artistes toute la génération dit « humaniste » dont les photos servaient d’illustrations aux journaux - et qui donc n’avaient pas été conçues comme des objets d’art ( car reproductibles, non unique, blablabla )… Un peu comme si ne pouvaient être qualifiés d’artistes tous ceux qui avait créé avant la reconnaissance officielle du statut d’artiste décerné aux « nouveaux photographes ». Comme si seuls les « Modernes » pouvaient se revendiquer « Artistes » et non les « Anciens ». Ces polémiques échauffaient les esprits et créait des divisions au final assez artificielles dans la mesure où elles n’avaient qu’une légitimité d’apparence, encouragée et justifiée par les articles qu’elles suscitaient. Je me souviens de l’opposition savamment entretenue entre photographie documentaire et photographie plasticienne. Et Walker Evans ? En fait, rien de nouveau. Comme à l’époque du Romantisme, à la Cour du Roi-Soleil, s’opposer était surtout un moyen de s’identifier; débattre de se sentir exister et d’exister sur la scène médiatique; défendre ses idées, l’occasion de faire parler de soi; se faire reconnaître (être identifiable) de se distinguer (pouvoir être identifié). Ce n’était que de l’ego, du carriérisme, du narcissisme. A la fin, j’avoue avoir été lassé de tous ces états et par tous ces débats. Sûr et même persuadé de son bon-droit, chacun ne faisait plus que camper sur ses positions - c’est-à-dire refusait d’interroger l’autre, de s’interroger à travers l’autre., d’être à cette double curiosité La radicalité imposait de tourner en rond, avec toujours les mêmes leitmotivs en guise de récriminations. Une cause qui ne défend que sa cause finit pas n’être jamais juste. Mieux valait prendre ses distances, s’en aller.

Aujourd’hui, tous ces débats des années 1980-90 paraissent vraiment éculés. Chaque photographie se revendique comme artistique, grâce aux filtres algorithmiques, à partir du moment où elle est lickée sur les réseaux sociaux. Mais il ne s’agit la plupart du temps que d’un « Faire image », comme si était décrétée photographique tout image qui s’émancipait de la réalité vraie, qui se donnait à voir et non qui donnait à voir. Retouchée, corrigée, améliorée (à l’image du credo transhumanifeste?), l’image se doit d’être plus « belle » c’est-à-dire spectaculaire: non seulement elle se donne en spectacle mais elle doit aussi faire partie du Spectacle, autrement dit correspondre en tout point au diktat de notre « Imaginaire ». Les photographies générées par l’Intelligence artificielle sont d’ailleurs parfois primées uniquement parce qu’elles affichent et intègrent tous les critères correspondant au bon goût, à l’image que l’on se fait de l’Image contemporaine, à notre imagerie au prétexte d’imaginaire. L’Intelligence artificielle ne crée pas, elle produit en assemblant des données, à partir d’une base de données, en exécutant des ordres et en répondant aux diktats qui définissent notre contemporanéité ou plutôt notre collectivité, l’idée de communauté ne se fondant plus que sur le lieu-commun, le truisme (et non l’altruisme). Les photographies générée par l’Intelligence artificielle sont primées parce qu’elles sont l’Image et à l’image de notre narcissisme ( culturel, identitaire, marchand - en fonction de ce qui est en vogue sur le « marché de l’art »). Elles sont du Faire-Image.

Grâce à Agathe, j’ai pu rencontrer un certain nombre de photographes, en chair et en os, Manuel Alvarez Bravo, Jean-Philippe Charbonnier, Marc Riboud, Édouard Boubat, Ralph Ginson, Tony Catany, Hervé Guibert, Yvette Troispoux, Pierre Reimer et Bernard Faucon. En fait, ce sont eux qui m’ont tout appris. Et comme j’appartiens à une génération qui honore ses maîtres, il m’importe de leur rendre sincèrement hommage. Se sont-il seulement aperçus de ma présence ? Je ne leur ai jamais dit tout ce que je leur devais. A l’époque, je me revois en jeune homme discret - orgueilleux, terriblement orgueilleux et absolument discret, ma marque de fabrique en guise d’existence. J’écoutais surtout et regardais beaucoup. C’était mieux. Mon béguin innocent et sublimé pour Agathe expliquait aussi ma réserve - jamais je n’aurai fait le premier pas, sauf peut-être le jour où je l’ai prise pour la seule fois en photos, dans la cathédrale de Chartes, là oui, il s’en est fallu de peu. Mais bon, la raison a très vite repris de dessus, ou ma lâcheté. Après tout ce n’aurait pu être qu’un fantasme d’amour d’été, qui fut sans jamais avoir été et qui s’en est allé, comme aurait pu le dire la chanson. Et c’est d’ailleurs ainsi que j’ai pris peu à peu mes distances, au fil des années 1990, en m’éclipsant avec l’eau du bain. C’est à ce moment là où j’ai commencé à réaliser des photographies.

Page 137. Laurent Fiat.

Page 138. Hugo Marsan.

Page 148. Hugo Marsan.

Page 159. Claudine Drai et sa fille Daphné.

Page 167. Maeva.

Page 177. Henri Chapier, journaliste.

Page 181. David.

Page 204. Jean Ristat.

|

| Béatrice Durupt ©Sylvain Desmille |

Page 206. Béatrice Durupt. Mieux vaut se taire et garder le silence lorsqu’on en sait trop sur quelqu’un. Et c’est tant mieux. Les années 1990 est une époque où la veille garde des années 1960-1980 cherchait à garder leur main mise en manipulant tous et tout à chacun. Nous nous laissions manipulés en toute connaissance de cause mais sans avoir la distance suffisante pour en mesurer les conséquences. Qui se laissait manipulé en conscience était persuadé de contrôler l’autre. Parfois oui, et souvent non. Mais je n’ai jamais vu Béatrice comme une victime. Sa formidable présence demeure dans mon souvenir.

Page 208. Claudine Drai.

Page 210. Jérôme Elia dit Pacman.

Page 219. Geneviève Clancy et Jean Ristat.

Page 220. Michel Houellebecq, écrivain. J’ai connu Michel Houellebecq les cinq ou six années avant qu’il ne soit connu. De mémoire, il travaillait alors comme informaticien à l’Assemblée nationale. En général, nous nous rencontrions le mercredi après-midi, lors des réunion du comité Digraphe, revue à laquelle il participait. J’avoue n’avoir jamais eu de relations particulières avec lui ni cherché à m’en rapprocher pour construire une « grande amitié ». A dire vrai, à l’époque, je ne l’ai jamais senti. J’appréciais ses textes littéraires. Il possédait une certaine culture, assez ciblée et il faisait toujours en sorte d’orienter la conversation afin qu’elle demeurât dans son domaine de prédilection, soit qu’il ne voulait pas être pris en défaut soit qu’il ne souhaitât pas révéler des manques qui aurait pu être assimilés de son point de vue à des manquements. Je ne lui jette pas la pierre. C’était un peu le lot de tous. En revanche, humainement, il y avait quelque chose qui me bloquait chez lui - peut-être une homophobie latente et sérieusement tue (à aucun moment il ne fit la moindre remarque à ce sujet). Je restais sur mes garde parce qu’il semblait lui-même garder ses distances. C’était type plutôt timide, surtout en public, mais qui pouvait avoir de vifs éclats de compassion. Je crois qu’il éprouvait une certaine frustration de ne pas susciter une admiration de la part de tous en général et du groupe en particulier. A moins qu’il ne fut là plus par stratégie, pour nouer des relations. Et effectivement, je fus assez surpris lorsque, grâce à Jean Ristat, il commença à rédiger la rubrique « Télévision » des Lettres modernes ( ou de l’Huma, j’ai un doute à ce sujet), parfois drôle mais sans jamais prêté à conséquence. Cela lui permit d’établir des contacts avec le magazine Les Inrocks, grâce auquel son talent fut reconnu en terme de célébrité. Je crois que j’étais avec Anne, la secrétaire de Digraphe, lorsqu’elle se rendit à la poste pour envoyer à la demande de Houellebecq son premier roman Extension du domaine de la lutte. j’avoue avoir un doute à ce sujet car c’est Anne qui me rappela cette anecdote par la suite bien que je ne me revoie pas l’accompagner à la poste Rue de Tournon. Cette précision importe car mes souvenirs de Michel Houellebecq datent tous d’avant sa légende dorée. D’ailleurs, sitôt connu il disparu de nos réunions. La reconnaissance des lettres n’est pas la reconnaissance du ventre. Couper le cordon ombilical est une manière de larguer les amarres. Bon vent.

Page 223. Félicien Vidé.

|

| Jimmy ©Sylvain Desmille |

Page 226. Jimmy.

Page 227. Maeva.

Page 235. Angélique Kidjo, chanteuse.

Page 239. Michel Houellebecq.

Page 240. Gianni Burattoni, artiste plasticien. C’est l’une des personnes parmi les plus droites, les plus rigoureuses, les plus dignes et les plus honnêtes que j’ai eu la chance de côtoyer. Le genre de mec qui transforme l’espèce humaine en humanité. Il avait fait partie des militants gays des années 1970, dont les fameuses Gazolines. C’est grâce à lui que j’ai pu découvrir cette histoire cachée, invisible, qui ne se transmettait alors que de bouche à bouche. Gianni était une sorte d’aède. Un modèle. C’est grâce à lui que j’ai appris que la plus grande des tolérances imposait une intransigeance implacable. Son oeuvre artistique est à son image: une excellence.

Page 242. Ferrante Ferranti,photographe. Nous nous étions croisés chez Agathe. Ces concours de circonstances n’ont alors été que des concours de politesse. Pourtant, je crois qu’à l’époque j’aurais bien aimé apprendre à le connaître - j’aimais bien son travail. Mais notre temps n’étais à ce temps là. Nous ne fûmes que des coïncidences ratées. En fait, cette photo est plus un hommage à l’envers à tous ceux que j’ai beaucoup fréquenté mais que je n’ai jamais pris en photos, tout simplement parce que lorsque nous voyions alors ce n’était pas pour prendre des photos. Je songe à Pierre Reimer, Vincent Marmousez (que j'ai peu vu mais que j’ai tout de suite bien aimé), Bernard Faucon, Yvette Troispoux, Eric Blanchard, Rémi Dufour…

Page 261. Jean Ristat.

Page 262. David Truong Lam. Il m’appelait toujours Sissi. C’était un diminutif plutôt affectueux, mais qui avait le mérite de m’agacer, sans que je ne sache pourquoi. Mais peut-être que mon inconscient (?) anticipait une corrélation possible avec l’expression Sissy-boy qui avait être inventée une décennie plus tard pour stéréotyper les garçons très efféminés ?

Page 274. Louis Arias, libraire. A l’époque, il travaillait à la librairie Autrement dit, dans le haut du Boulevard Saint Michel, en face du Luxembourg - un endroit où je passais beaucoup de temps. Il accompagne mes lectures des années 1990. Son père avait été le barbier coiffeur de Picasso. J’ai assisté à son mariage, à la Mairie du XIVe arrondissement. Plus tard, il accepta de partir à Arles pour diriger la nouvelle librairie des Editions Actes sud. Je suis venu les voir, lui et sa femme après leur installation. Je crois avoir lui que les Arlésiens l’avait surnommé Loulou. « Loulou ? Loulou, c’est toi ?! ». Mais pour moi, il restera Louis Arias.

|

| Euryale Wynter ©Sylvain Desmille |

Page 280. Euryale Wynter, acteur performer. Il incarna le personnage de Mozart dans le film de Jean-Luc Godard Mozart for ever. Je l’avait connu en Drag au Queen ou sur un plateau de télévision de France 3 je crois. C’était un chic type, un garçon bien, vraiment gentil. Un être à part et comme il se doit en voie de disparition.

Page 281. Jean Ristat.

|

| Miss Tic ©Sylvain Desmille |

Page 283. Miss.Tic, artiste. A l’époque, d’après ce que Pascal Signolet m’avait dit, elle avait mise sur une liste noire de la télévision pour avoir osé demandé des droits d’auteur pour plusieurs de ces oeuvres qui avaient été montrées dans un documentaire diffusé par Canal +. Mais bon, c’est à vérifier. Après tout n’était-elle qu’une femme qui n’aimait pas s’en laisser compter. Elle ne fit aucun problème concernant le petit court-métrage que j’avais écrit sur elle - une commande de France télévision. J’aimais bien me laisser surprendre à un coin de rue par ses Femmes Aérosol. Légères dans tous les sens du terme (féminine féministe) Elle reste d’ailleurs une des figures majeures des artistes de rue qui débutèrent au milieu des années 1980 et qui franchirent le seuil des galeries à la fin des années 1990. Ses pochoirs et ses slogans en traits d’esprits la distinguent des tagueurs et graffeurs. Ce pourquoi, unique en son genre, elle demeure une légende urbaine.

.jpg) |

| Pascal Signolet ©Sylvain Desmille |

Page 290. Véronique Gilles de la Londe, éditrice. Elle fut la première copine de lycée à se marier. Ça marque un tournant. Et pourtant, qui l’eût cru ? Elle paraissait tellement indépendante. Tous ses camarades auraient parié qu’elle aurait été l’une des dernières à se rendre à l’Église. Et ben non.

Page 297. Jimmy.

Page 299. Angélique Kidjo.

Page 305. Félicien Vidé.

Page 308. Miss Tic.

Page 311. Béatrice Durupt et Geneviève Clancy.

Page 312. David Truong Lam.

Page 315. Yorick. C’était un garçon formidable. Simple, mais dans le meilleur sens du terme, pas simpliste ni simplet, juste « pas compliqué dans sa tête » comme on disait à l’époque, franc du collier et plutôt direct. Nos conversations ne cassaient pas trois pattes à un canard mais ne tournaient jamais en rond. Le genre de pote avec lequel on prend plaisir à passer du temps et plus encore à en perdre. C’est ce qui me plaisait en lui. Il aimait bien traîner avec moi en sachant pertinemment que j’étais gay mais il se reconnaissait comme hétérosexuel - personne n’est parfait - sans jamais la ramener pour autant. Dans les années 1990, la question du genre semblait être bien moins compliquée que depuis qu’on l’a théorisée (qu’elle nous a terrorisés). On vivait son genre, sans faire genre, au lieu d’y penser sans cesse (de s’y réfléchir). Yorick ne m’a jamais imposé ses copines, parce qu’il n’avait rien à me prouver. Notre confiance réciproque fondait notre liberté. La dernière fois que nous nous sommes croisés ce fut sur internet, dans un « salon gay » du chat de rencontre « Caramail ». On converse. On échange nos photos. Surprise ! Gêne. Silence. En fait Yorick cherchait un coup. Etait-il gay ?

|

| Morituri ©Sylvain Desmille |

|

| Te salutant ©Sylvain Desmille |

Commentaires

Enregistrer un commentaire